土地利用功能(生產(chǎn)、生活、生態(tài)功能)轉(zhuǎn)型作為土地利用轉(zhuǎn)型的主要模式,成為土地利用覆被變化(Land use and cover change,LUCC)研究的新途徑,被廣泛認(rèn)為是引起全球生態(tài)環(huán)境變化的原因之一。發(fā)展需要不斷獲取資源,土地是資源的載體和本體,資源的稀缺性和不可再生性導(dǎo)致土地各功能的沖突不斷加劇,空間功能失調(diào)已成為阻礙區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展的首要因素,因此,探索“三生空間”(生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間)演變的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)及其分異機(jī)制可為國土空間規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的實(shí)施提供科學(xué)依據(jù)。

近日,Frontiers in Ecology and Evolution在線發(fā)表了新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)汪洋老師團(tuán)隊(duì)題為“Eco-environmental effect and driving factors of changing “production-living-ecological space” in northern Xinjiang, China”的研究論文,該研究以新疆天山以北地區(qū)為研究對(duì)象,運(yùn)用網(wǎng)格單元法,結(jié)合生態(tài)環(huán)境質(zhì)量指數(shù),全局自相關(guān)模型、核密度估計(jì)等方法分析2000-2020年“三生空間”演變的生態(tài)環(huán)境效應(yīng)時(shí)空分異特征,并借助地理探測器模型揭示生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的空間分異機(jī)制。

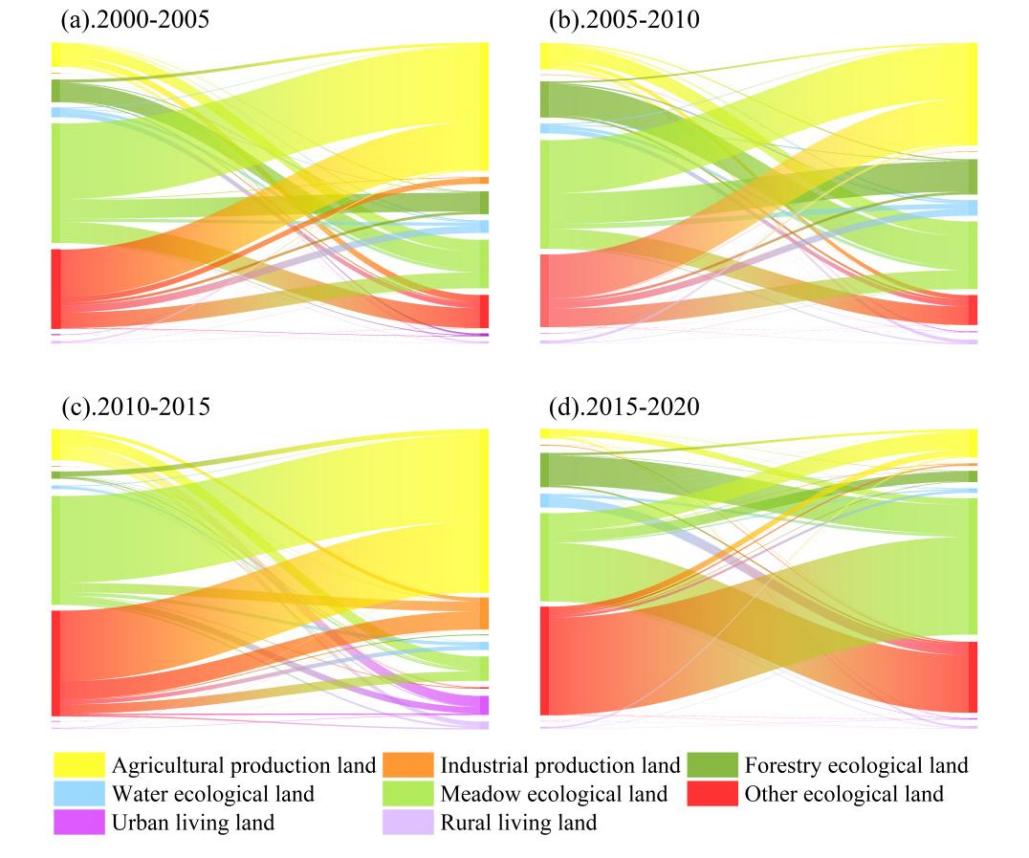

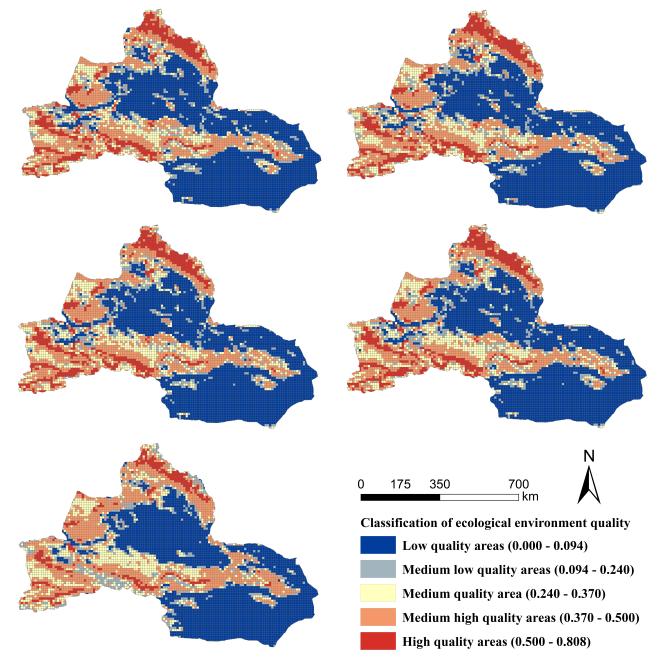

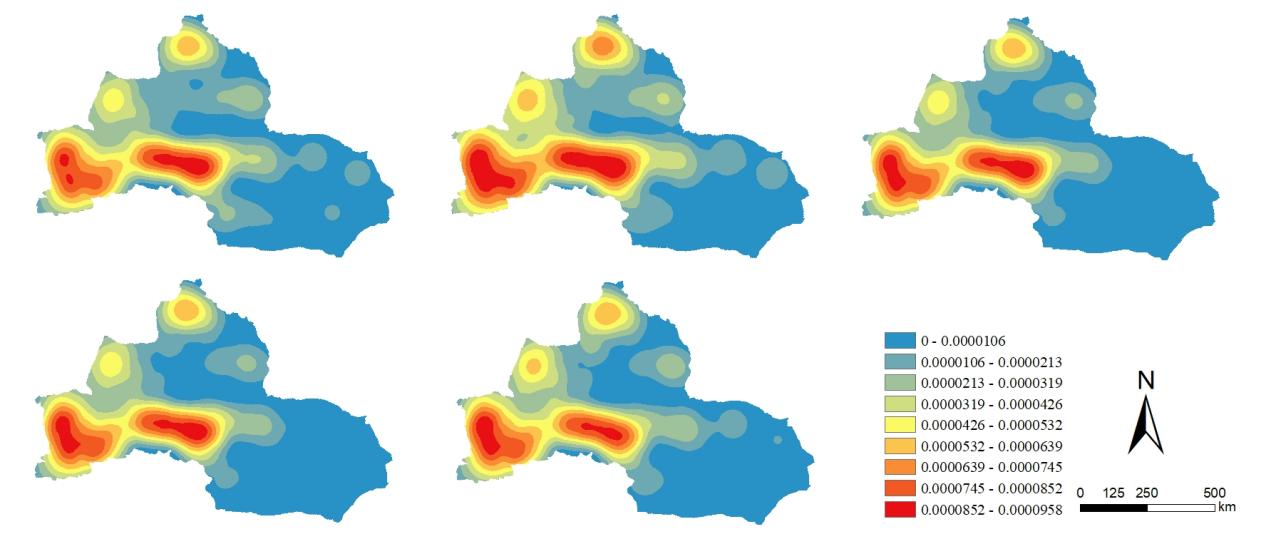

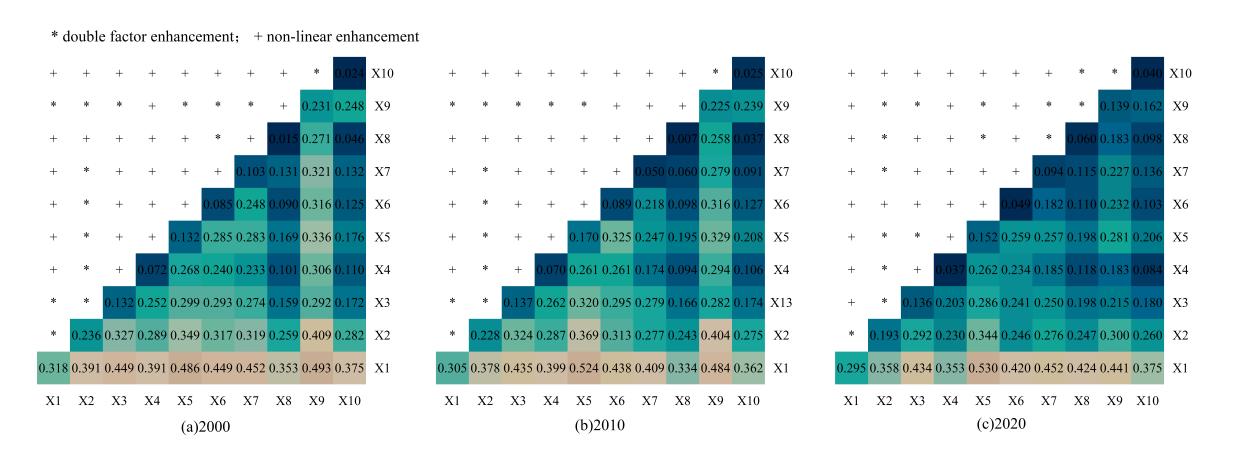

團(tuán)隊(duì)通過研究發(fā)現(xiàn),20年間研究區(qū)“三生空間”以生態(tài)容納地為主,呈現(xiàn)出生態(tài)容納地面積減少,其余類型面積增加的變化趨勢(shì),土地利用轉(zhuǎn)型的生態(tài)貢獻(xiàn)率主要是由林草水生態(tài)空間、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地與其他未利用地之間相互轉(zhuǎn)換造成的。研究期間內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量基本穩(wěn)定,整體呈現(xiàn)略微下降的趨勢(shì),預(yù)示著生態(tài)環(huán)境質(zhì)量依然出現(xiàn)局部退化。空間分布上,生態(tài)環(huán)境質(zhì)量指數(shù)存在顯著的空間自相關(guān)性,整體呈現(xiàn)“西密東疏”的空間格局,且在空間上出現(xiàn)聚集現(xiàn)象。就生態(tài)環(huán)境質(zhì)量空間分異影響因素而言,自然要素和社會(huì)經(jīng)濟(jì)要素相互作用共同驅(qū)動(dòng)土地利用類型之間的轉(zhuǎn)換,從而使生態(tài)環(huán)境質(zhì)量發(fā)生改變。

新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士研究生王寅為該文的第一作者,汪洋老師為該文的通訊作者,碩士研究生徐文哲、盛紫怡、朱震以及唐海生參與了本次研究工作。該研究受到“昆侖山北坡水儲(chǔ)量變化調(diào)查”(Grant No: 2021xjkk010202 )的支持,該研究分析了“三生空間”演化與生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的關(guān)聯(lián)關(guān)系,識(shí)別生態(tài)環(huán)境質(zhì)量演化的活躍區(qū),并揭示其空間分異機(jī)制,很大程度上可以為天山以北地區(qū)甚至西北干旱區(qū)國土空間的有序開發(fā)、土地資源的集約利用和生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控提供理論依據(jù),豐富相關(guān)理論成果。

圖1. 天山以北地區(qū)2000-2020年“三生空間”轉(zhuǎn)移現(xiàn)狀

圖2. 2000-2020年生態(tài)環(huán)境質(zhì)量空間分布

圖3. 2000-2020年生態(tài)環(huán)境質(zhì)量核密度空間分布

圖4. 交互探測器結(jié)果