棉花黃萎病是由大麗輪枝菌(Verticillium dahliae)引起的世界性的土傳性真菌病害,在連續(xù)開(kāi)展棉稈直接還田40余年的新疆棉田有逐年加重的趨勢(shì)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,病稈連年直接還田加重土傳病害發(fā)生程度。然而帶菌棉稈直接還田與棉花黃萎病發(fā)生的相關(guān)性如何?是否通過(guò)增加田間棉花黃萎病菌病原量引起?等問(wèn)題一直懸而未決。研究帶菌棉稈直接還田與棉花黃萎病發(fā)生的相關(guān)性及應(yīng)對(duì)方案,對(duì)于棉花黃萎病綠色防控和棉花產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

近日,國(guó)際知名期刊Frontiers in Plant Science在線發(fā)表了新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)教育部棉花工程研究中心的研究論文“Investigating Verticillium wilt occurrence in cotton and its risk management by the direct return of cotton plants infected with Verticillium dahliae to the field”。

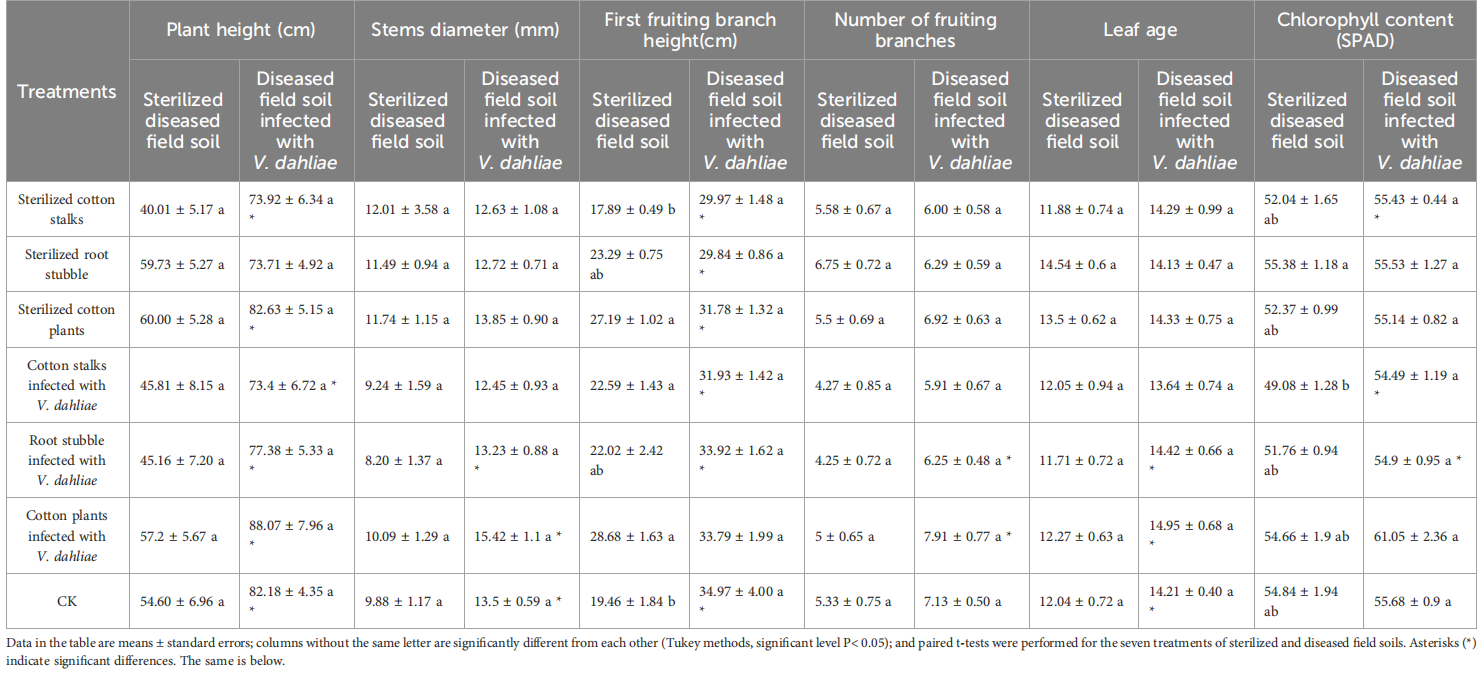

該研究表明,帶菌棉稈和根茬直接還田對(duì)當(dāng)年棉花的生長(zhǎng)發(fā)育肥效不明顯,且有加重棉花黃萎病發(fā)生和根際土壤微菌核積累的風(fēng)險(xiǎn),作為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案,蟲(chóng)(白星花金龜Protaetia brevitarsis Lewis)菌(腐解菌)復(fù)合技術(shù)轉(zhuǎn)化棉稈間接還田為棉花黃萎病綠色防控和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供新的路徑。該研究通過(guò)開(kāi)展帶菌/滅菌棉稈(棉株地上部分)和根茬(地上留茬10cm+地下根部)添加到滅菌/帶菌土壤中的棉花盆栽試驗(yàn),探究帶菌秸稈還田對(duì)棉花生長(zhǎng)發(fā)育及棉花黃萎病發(fā)生的影響。結(jié)果表明,盆栽棉花在70 d的生長(zhǎng)期內(nèi),病田土盆栽棉花的生長(zhǎng)發(fā)育情況整體優(yōu)于滅菌田土,7個(gè)處理的整體表現(xiàn)為:帶菌棉株>滅菌棉株>CK>帶菌根茬>滅菌根茬>帶菌棉稈>滅菌棉稈。棉株全量還田對(duì)棉花的生長(zhǎng)發(fā)育有一定的促進(jìn)作用,根茬和棉稈單獨(dú)還田對(duì)棉花的生長(zhǎng)發(fā)育有一定的負(fù)面影響。

表1帶菌棉稈和根茬直接還田對(duì)棉花生長(zhǎng)發(fā)育的影響(70 d)

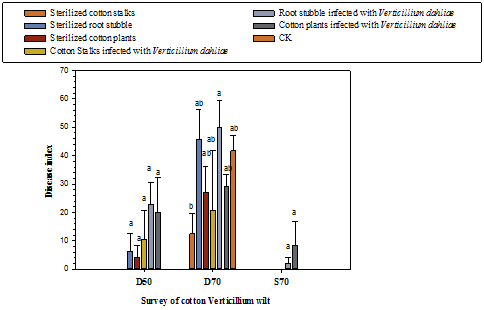

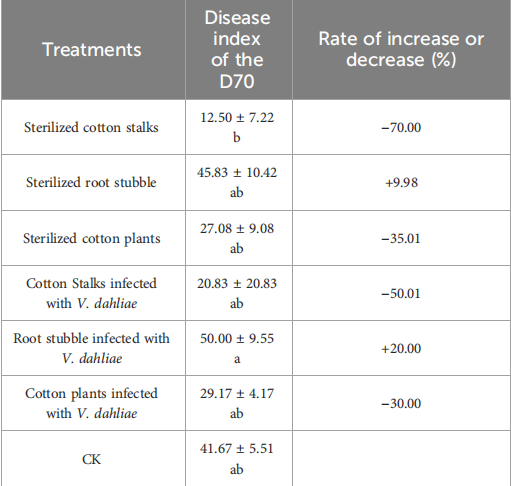

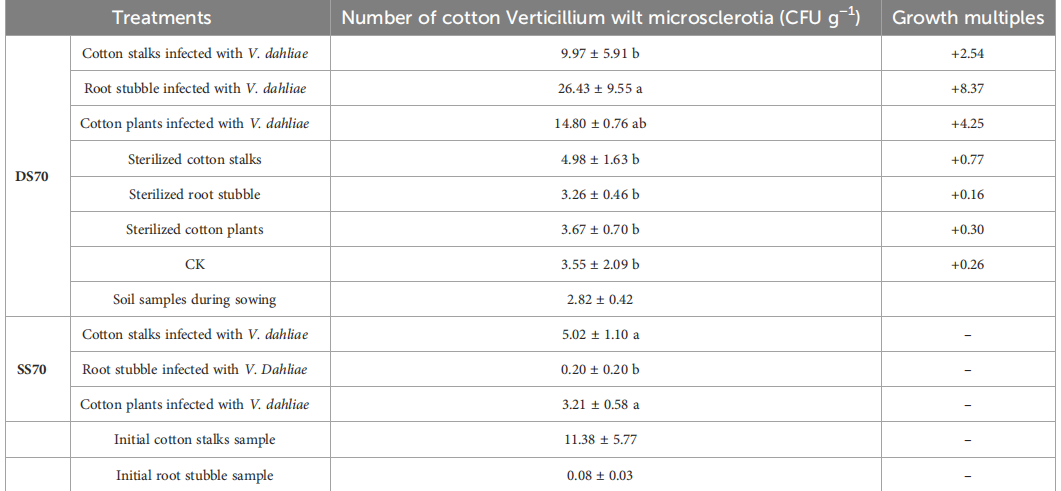

本研究表明,帶菌棉稈和根茬直接還田加重了當(dāng)年棉花黃萎病發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和程度,病田土根際土壤中棉花黃萎病微菌核的數(shù)量在黃萎病發(fā)生的高峰期相較于初始土樣增長(zhǎng)0.16~8.37倍,棉花黃萎病發(fā)生的病情指數(shù)與根際土壤微菌核數(shù)量有正相關(guān)趨勢(shì)。帶菌根茬還田對(duì)棉花黃萎病的發(fā)生負(fù)面影響最大,病情指數(shù)加重20.00%,土壤微菌核數(shù)量增長(zhǎng)8.37倍。

|

圖1 帶菌棉稈和根茬直接還田對(duì)棉花黃萎病發(fā)生的影響(B50:第50天的病田土棉株;B70:第70天的病田土棉株;M70:第70天的滅菌田棉株)

表2 帶菌棉稈和根茬直接還田對(duì)棉花黃萎病病情指數(shù)增減率的影響

表3 帶菌棉稈和根茬直接還田對(duì)根際土壤中棉花黃萎病帶菌量的影響(BS70:第70天病田土棉花根際土樣;MS70:第70天滅菌土棉花根際土樣)

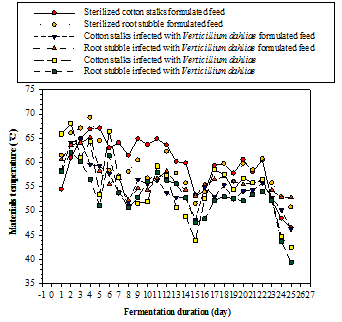

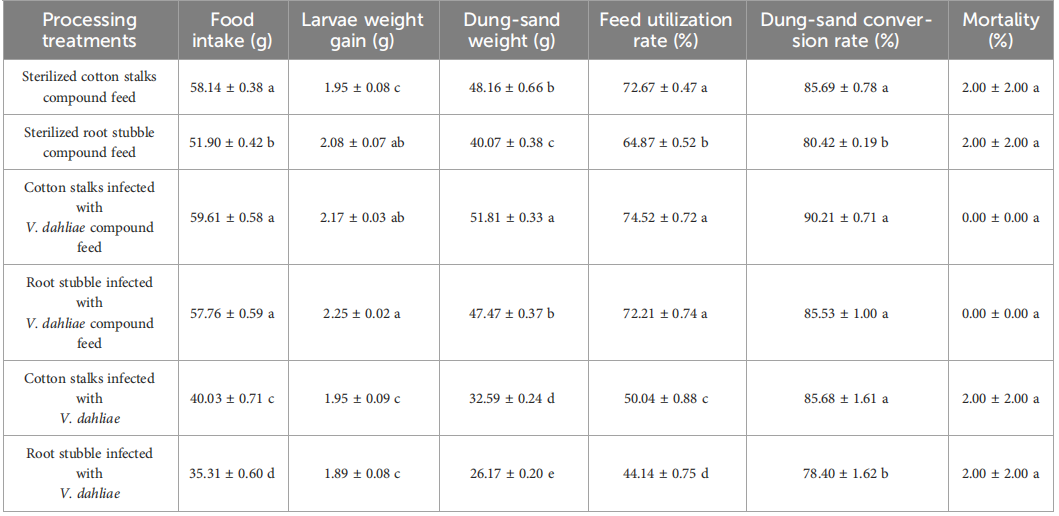

作為帶菌棉稈直接還田的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案,我們探究了蟲(chóng)菌復(fù)合技術(shù)轉(zhuǎn)化帶菌棉稈間接還田對(duì)傳播棉花黃萎病微菌核的風(fēng)險(xiǎn)及可行性。結(jié)果表明,發(fā)酵5 d以上的帶菌棉稈和根茬飼料及其轉(zhuǎn)化的蟲(chóng)砂(昆蟲(chóng)排泄物,顆粒較大的稱為蟲(chóng)砂)未檢測(cè)到棉花黃萎病微菌核,蟲(chóng)砂還田不存在傳播棉花黃萎病微菌核的風(fēng)險(xiǎn)。白星花金龜對(duì)發(fā)酵25 d的棉稈和根茬配合物料有較好的轉(zhuǎn)化力,每增長(zhǎng)1單位的蟲(chóng)體,可以取食27.47倍的飼料,產(chǎn)出23.88倍的蟲(chóng)砂。每公頃棉稈可以產(chǎn)出3000kg的蟲(chóng)砂和120kg的干蟲(chóng)。最終得出,蟲(chóng)菌復(fù)合技術(shù)轉(zhuǎn)化棉稈間接還田是值得進(jìn)一步探究的棉花黃萎病綠色防控和產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新思路。

圖2 發(fā)酵天數(shù)對(duì)6種物料堆體溫度的影響

4白星花金龜幼蟲(chóng)對(duì)6種物料的轉(zhuǎn)化力差異

新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)教育部棉花工程研究中心馬德英教授和蔣平安教授為該論文的共同通訊作者,農(nóng)學(xué)院博士畢業(yè)生張廣杰為該論文的第一作者。該研究得到了新疆維吾爾自治區(qū)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2022B02046)和新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生創(chuàng)新項(xiàng)目(XJAUGRI2021002)的資助。